[단순인장시의 불안정성]

소재가 인장을 받을 때의 불안정성(instability)은 서로 대립되는 2개의 작용이 동시에 일어나는 현상으로 볼 수 있다. 우선 시편에 작용하는 하중이 증가하면 단면적은 감소한다. 물론 네킹이 발생하는 부위에서의 단면적 감소가 훨씬 크다. 한편, 변형경화에 의해변형률이 증가할수록 재료는 더 강해진다. 시편에 작용하는 하중은 단면적과 강도의 곱이므로, 단면적의 감소속도가 강도의 증가속도보다 커질 때 불안정상태가 시작된다. 이러한상태를 기하학적 연화(geometric softening)라고도 한다.

앞에서 언급된 바와 같이 인장시험시 네킹의 시작점은 재료의 극한인장강도(UTS)에 해당되는 점이다. 이 점에서 하중-변형 곡선의 기울기는 0이 되며(즉, dP=0), 이때부터는하중이 감소하여도 시편의 변형이 지속되는 불안정상태가 된다.

일단 네킹이 시작되면 목 부위의 단면적이 점점 작아지므로 시편은 더 이상 하중을 지탱할 없게 된다. 이 과정을 식으로 요약하면 다음과 같다.

따라서,

네킹 시작점에서 dP=0이므로 윗식으로부터 다음과 같은 관계식을 얻는다.

유동응력이 σ = Kεn로 표현될 경우에는 nKεn-1 = Kεn로부터,

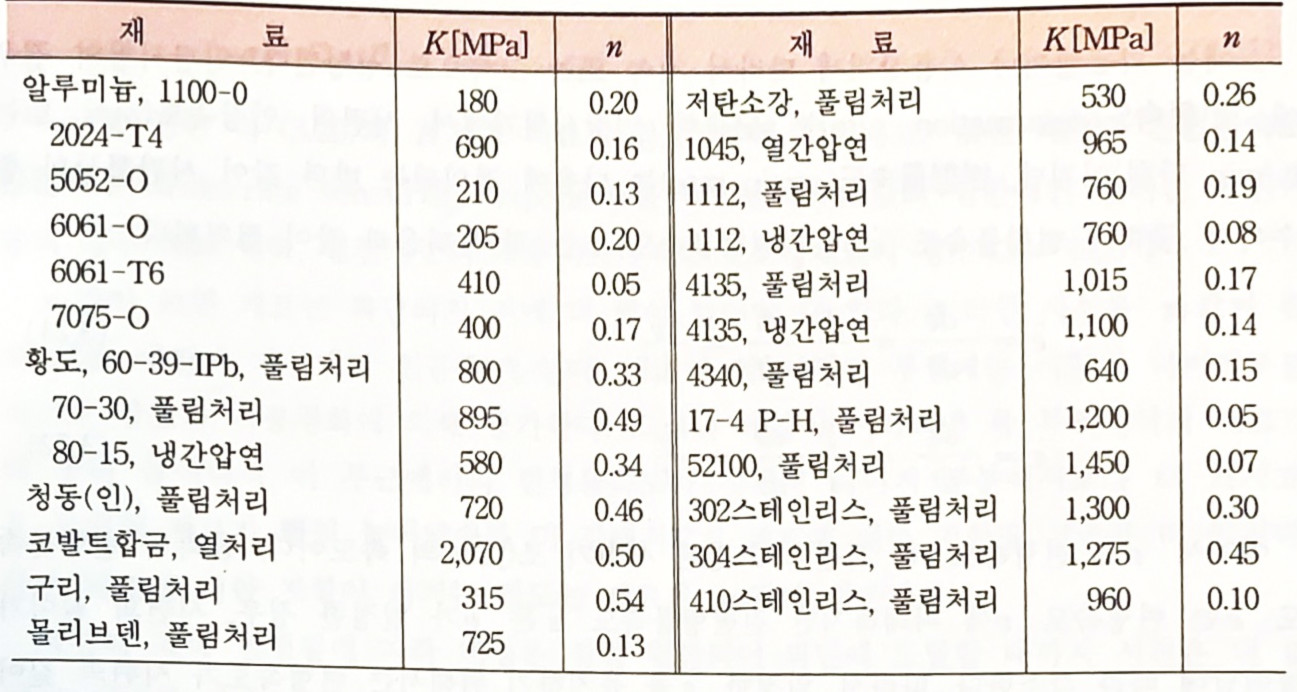

εneck = n

즉, 네킹이 시작될 때(균일변형이 끝날 때)의 진변형률값은 변형경화지수 n 값과 같다.따라서, n 값이 크면 네킹이 시작되기 전에 재료가 인장될 수 있는 균일연신량이 커지므로 판재성형과 같이 소재가 주로 인장하중을 받는 공정에서는 성형성이 향상되므로 바람직하다. 다음 표 에 의하면 풀림처리 (annealing)된 구리, 황동, 스테인리스강은 다른 재료들보다 균일연신량이 더 많음을 알 수 있다.

[판재의 네킹]

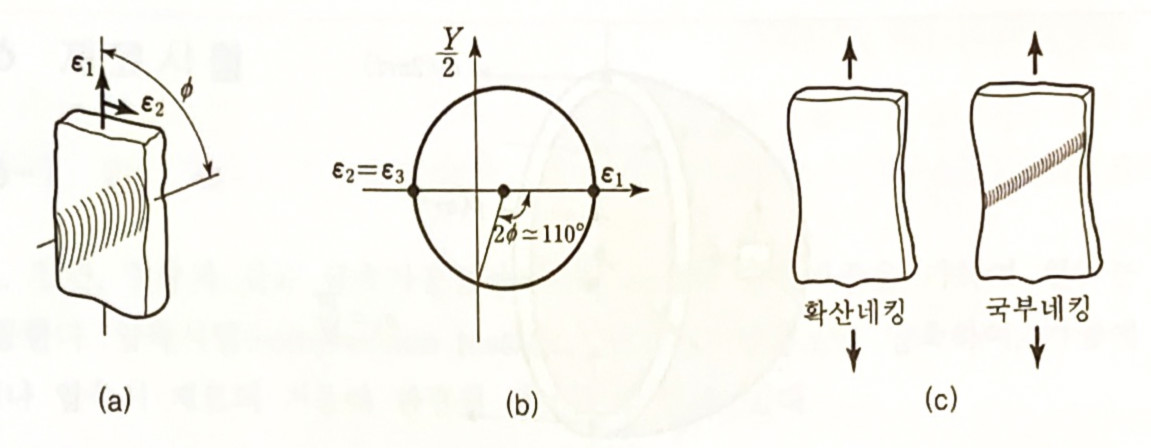

판재시편의 네킹은 그림 (a)에 나타낸 것처럼, 인장방향에 대하여 각도 를 이루며 일어난다(국부네킹). 등방성 판재시편이 단순인장을 받을 때, 모어변형률원을 그리는 방법은 다음과 같다(그림 (b)). 즉, ε1을 길이방향 변형률, ε2와 ε3를 각각 폭방향 및 두께방향 변형률이라 할 때, 소성역에서의 체적 일정 조건에 따라서 ε2 = ε3 = -ε1/2의 값을 갖는다. 그림 (a)에서 네킹이 일어난 폭이 좁은 띠영역인 네킹밴드는 상하의 재료에 의해 띠의 길이방향으로 구속되므로, 평면변형률상태에 있게 된다.

각도 φ는 모어변형률원의 ε1점으로부터 2φ만큼 회전(시계방향 또는 반시계방향)시킴으로써 정할 수 있다. 이 각도는 110° 정도로, φ는 55°에 해당한다. 판재면에서 이방성이 있는 재료의 경우에는 각도 가 다르게 계산된다. 그림 (a)에서 φ가 시계방향이나 반시계방향으로 정해질 수 있으므로 인장시편에는 이중 국부네킹이 일어날 수 있다.

균일연신 외에 인장시편의 표점거리(예를 들면, 50mm)에 대한 총연신량도 금속판재의 성형성에서 중요한 인자이다. 총연신량은 균일연신과 이차연신의 합이다. 균일연신은 변형경화지수 n 에 따라 정해지는 반면, 이차연신은 변형률속도 민감지수 m 에 의해 결정된다. m 이 클수록 네킹이 확산되므로 파단이 일어나기 전까지의 이차연신이 커진다. 따라서, n 및 m 값이 모두 커짐에 따라 재료의 총연신량은 증가한다.

[복합인장시의 불안정조건]

(1) 등이축인장

σ1 = σ2인 경우를 등이축인장 상태라고 하며, 이는 판재의 성형공정에서 잘 나타나는 응력상태이다. 한 축방향으로 작용하는 하중이 최대일 때 불안정이 시작되므로, 유동응력이 σ = Kεn로 주어지는 재료는 다음과 같은 네킹시 변형률을 얻는다.

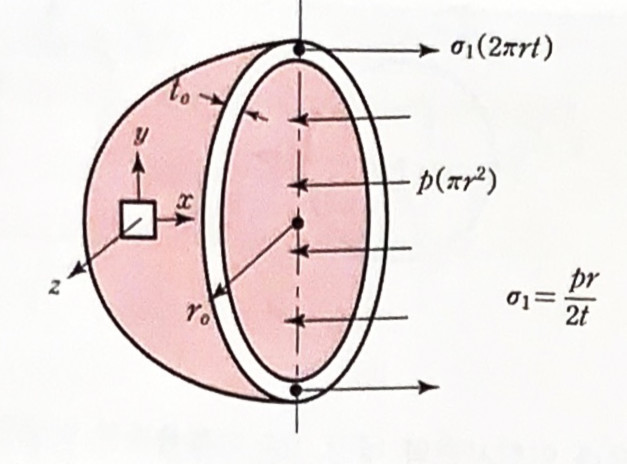

(2) 내압을 받는 얇은 구각

다음 그림과 같이 얇은 구각용기가 내부압력 p 를 받는다고 하자. 압력이 증가하면 구각용기의 재료도 불안정조건에 이르게 된다.

유동응력이 σ = Kεn 로 주어지는 재료는 다음과 같은 네킹시 변형률을 얻는다.

'전공 기본 > 기계재료' 카테고리의 다른 글

| 재료의 가공특성 (6) - 재료시험 (2) (0) | 2022.09.14 |

|---|---|

| 재료의 가공특성 (6) - 재료시험 (1) (0) | 2022.09.14 |

| 재료의 가공특성 (4) - 응력-변형률곡선 (0) | 2022.09.10 |

| 재료의 가공특성 (3) - 항복조건 (0) | 2022.09.10 |

| 재료의 가공특성 (2) - 인장시험과 소재의 변형거동 (0) | 2022.09.07 |

댓글