현재 사용되고 있는 기계재료의 70% 이상이 금속재료이며, 전체 금속재료의 90% 이상이 철강재료이다. 철강재료는 크게 강(steel)과 주철(cast iron)로 대별되며, 이 중 강이 차지하는 비율이 85% 이상이다.

강이 이와 같이 많이 사용되는 이유는 원료인 철광석의 산출량이 풍부하여 가격이 저렴하고, 기계적 성질이 우수할 뿐만 아니라 가공이 용이하고 또 비철재료에 비해 폭넓은 열처리특성을 갖고 있어 각종 열처리에 의해 기계적 성질의 개선이 용이하기 때문이다.

(1) 순철의 결정구조와 변태

철강재료의 기계적 성질을 이해하기 위해서는 철의 결정구조에 대한 이해가 필요하다. 대부분의 금속원소는 고체상태에서 단일결정구조를 갖고 있지만, 일부의 원소는 2개 이상의 결정구조를 갖고 있다. 이와 같이 동일원소로 형성되어 있으나 원자배열이 다른 물질을 동소체(allotropy)라 한다.

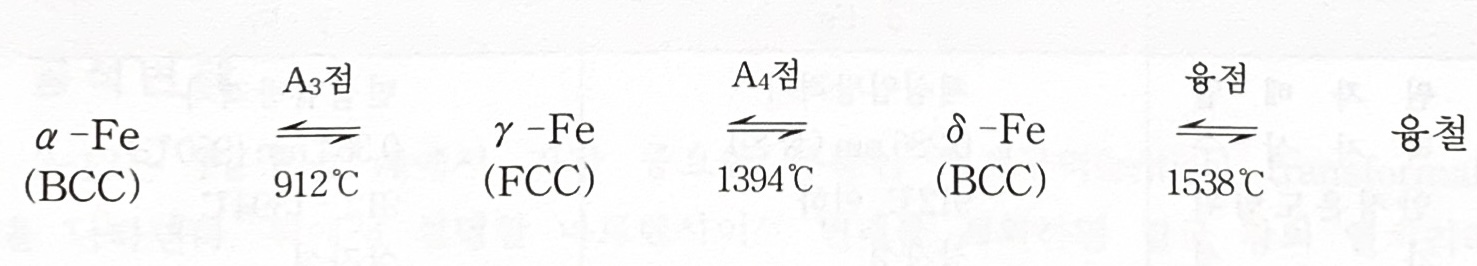

철(iron, Fe)에는 α-Fe, γ-Fe, δ-Fe이 있으며, 각각 안정한 온도범위가 있다. 이것을 간단히 표시하면 다음과 같다.

α-Fe은 δ-Fe과 동일한 원자배열인 체심입방격자를 이루고 있으며 페라이트(ferrite)라고 불리며, γ-Fe은 면심입방격자를 이루고 있으며 오스테나이트(austenite)라 불린다.

실용적으로 중요한 것은 α-Fe과 γ-Fe로 다음 표에 이들의 주요 성질을 나타내었다.

일반적으로 동소체는 자기 고유의 안정한 온도범위를 갖고 있다. 이 범위를 넘으면 다른 동소체로 변태하며, 이 변태를 동소변태라 한다. 변태가 일어나는 온도를 변태온도 또는 변태점이라 한다.

강의 조직과 기계적 성질 또한 각종 열처리에 의해 어떻게 변화하는가를 이해하기 위해서는 강의 평형상태도에 대한 이해가 필수적이다.

(2) Fe-Fe3C 상태도

강이란 철(iron)과 탄소(carbon)를 기본으로 한 합금(alloy)이다. 강을 제조할 때는 이러한 철과 탄소 외에 망간, 규소, 황, 인 등의 원소들이 허용값 범위 내에 있으며, 경우에 따라서는 일부러 합금원소를 첨가하기도 한다. 이때 철과 탄소 그리고 허용값 내의 다른 원소들로 구성된 강을 탄소강(plain carbon steel)이라 하고, 소재의 물리적 성질의 변화를위하여 합금원소를 첨가한 것을 합금강(alloy steel)이라 한다.

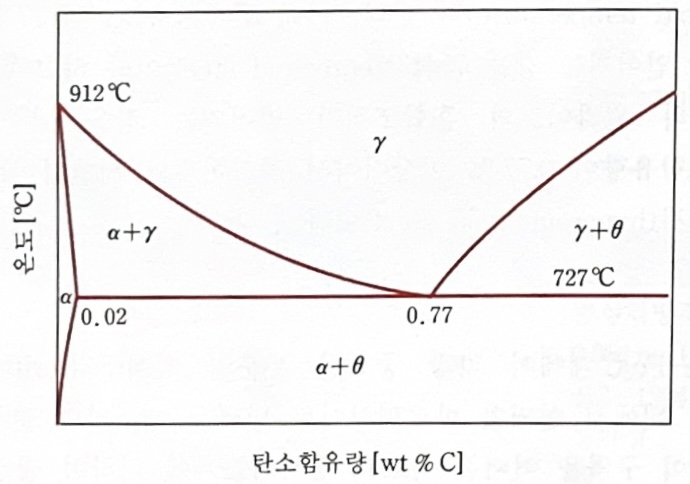

다음 그림은 탄소강의 평형상태도이다.

이 상태도에는 세 가지의 상(phase)이 존재하는데 이의 특성은 다음과 같다.

① 오스테나이트(austenite, γ)는 면심입방격자구조를 가지는 γ철에 탄소가 최대 2.11%까지 침입형 고용체(interstitial solid solution)의 형태로 고용되어 있는 γ고용체이다. 오스테나이트는 매우 연한 성질을 가지고 있으며 평형상태에서는 공석반응온도(eutectoidtransformation temperature) 이하에서 존재하지 않는다.

② 페라이트(ferrite, α)는 체심입방격자구조를 가지는 α철에 약간의 탄소(최대 0.02%까지)가 침입형 고용체의 형태로 고용되어 있는 α 고용체이다. 상온에서는 0.008 % 정도의 탄소밖에 고용하지 못하므로 이 경우에는 사실상 순철과 같다. 페라이트 역시 매우 연한 성질을 가지고 있어서 상온에서의 경도는 80 BHN 정도이다.

③ 시멘타이트(cementite, θ)는 약 6.7%의 탄소를 포함하고 있는 철과 탄소의 금속간화합물(intermetallic compound)이다. 시멘타이트는 사방정계 (orthorhombic system)의 결정구조를 가지기 때문에 다른 고용체에 비하여 매우 높은 경도(약 1000 BHN 정도)를 나타낸다.

Fe-Fe3C 평형상태도에서 특별히 주목하여야 할 부분은 727℃ 온도부근이다. 왜냐하면,이 온도는 γ 고용체로부터 α 고용체로의 상변화(phase transformation)가 이루어지는 온도이기 때문이다. 오스테나이트는 이 온도 이하로 떨어지면 페라이트와 시멘타이트를 동시에 석출하여 이것들이 미세한 층상구조를 이루는 펄라이트(pearlite) 조직을 형성하게되는데, 이것을 공석변태(eutectoid transformation)라 하고 이러한 변태가 일어나는 온도를 공석온도(eutectoid temperature)라 한다. 이때 탄소함유량이 0.77%(≈0.8%)여서 전부 펄라이트 조직만 얻어지는 강을 공석강(eutectoid steel)이라 하고 탄소함유량이 0.77%이하여서 페라이트와 펄라이트의 혼합조직이 얻어지는 강을 아공석강(hypoeutectoidsteel), 그리고 탄소함유량이 0.77% 이상이어서 펄라이트와 시멘타이트의 혼합조직이 얻어지는 강을 과공석강(hypereutectoid steel)이라 한다.

[1]공석 변태

다음 그림은 Fe-Fe3C 계에서 가장 중요한 부분인 임계구역(critical transformationrange) 나타낸다.

뒤에서 설명할 마르텐사이트 변태를 제외하면 결국 열처리라는것은 강의 냉각시 이 구역을 어떠한 속도로 통과하는가에 의하여 결정되는 것이다. 강을 오스테나이트 구역으로 가열한 후 공석반응온도 이하로 냉각시키면 오스테나이트는 페라이트와 시멘타이트의 층상혼합조직인 펄라이트를 생성하는데, 다음 그림은 이러한 펄라이트가 생성되는 과정을 보여주며 그 과정은 다음과 같다.

① 오스테나이트 (γ)의 입계 (grain boundary)에 Fe3C의 핵이 생긴다. 이 과정을 핵생성(nucleation)이라 한다(a).

② Fe3C 주위의 탄소들이 Fe3C 결정해 주변으로 모여든다. 이 과정을 탄소의 확산(diffusion)이라 한다(b).

③ 모여든 탄소에 의하여 Fe3C가 성장하고 Fe3C 주변에는 탄소가 거의 없는 α 가 생기게 된다(c).

④ 이러한 과정이 입자 전체에서 진행되어 α 와 Fe3C가 층상구조를 갖는 조직이 생성된다(d),

이와 같은 공석변태에 의하여 생성되는 펄라이트 조직의 형상은 당연히 그 조직의 기계적 성질에 큰 영향을 미친다. 이때 펄라이트 조직의 형상을 결정하는 것은 오스테나이트로부터 공석반응온도를 통과할 때의 냉각속도이다. 열처리과정에서 널리 쓰이는 간편한 냉각방법은 노 안에서 냉각시키는 방법(furnace cooling), 공기 중에서 냉각시키는 방법(air cooling), 그리고 기름 속에서 냉각시키는 방법(oil quenching)이다.

노 안에서 냉각시키는 방법은 열처리하고자 하는 부품을 열처리로 안에 넣고 오스테나이트 구역에서 충분한 시간 동안 가열한 후 부품을 넣어둔 채 노를 끄는 방법이다. 이렇게 하면 열처리로는 충분히 단열되어 있으므로 상온까지 냉각되는 데 오랜시간이 걸려서 노 내의 부품은 매우 천천히 냉각되게 된다. 이와 같이 천천히 냉각시키면 상기 그림 (b)에서 보았던 탄소의 확산에 충분한 시간이 주어지게 되므로 탄소가 멀리까지 움직일 수 있게 되어 시멘타이트간의 간격이 상대적으로 먼 펄라이트가 형성되는데, 이러한 펄라이트를 거친 펄라이트(coarse pearlite, Pc)라 하고 이와 같은 열처리방법을 풀림 (annealing)이라 한다. 따라서, 이러한 펄라이트는 펄라이트 중에서도 상대적으로 낮은 경도를 나타내는데 그 값은 약 240 BHN 정도이다.

다음 그림의 (a)는 이러한 거친 펄라이트의 시멘타이트간의 간격을 상대적으로 나타낸다.

공기 중에서 냉각시키는 방법은 가열된 부품을 노에서 꺼내어 단순히 공기 중에 놓아두는 방법이다. 이것은 노에서 냉각시키는 방법보다는 빠르지만 역시 비교적 느린 냉각속도가 얻어진다. 따라서, 이때 얻어지는 펄라이트 조직 내의 시멘타이트의 간격은 거친 펄라치트보다 가깝게 된다. 이러한 펄라이트를 중간 펄라이트(medium pearlite, Pm)라 하며 이와 같은 열처리방법을 노멀라이징 (normalizing)이라 한다. 상기 그림 (b)는 중간 펄라이트 조직을 개략적으로 나타낸다. 중간 펄라이트의 경도는 거친 펄라이트 보다 약간 높은 280 BHN 정도이다.

위의 두 방법보다 빠른 냉각속도를 얻으면서 역시 평형조직인 펄라이트를 얻는 냉각방법은 가열된 부품을 담금질 기름 속에 넣어 냉각시키는 방법이다. 이렇게 하면 탄소들의 확산에 많은 시간을 허용하지 않게 되므로 시멘타이트간의 간격이 상대적으로 좁은 펄라이트가 생성되는데, 이것을 고운 펄라이트(fine pearlite, Pf)라 한다. 고운 펄라이트의 경도는 380 BHN 정도이다. 상기 그림 (c)는 이러한 고운 펄라이트의 조직을 개략적으로 나타낸다.

[2] 아공석강과 과공석강의 공석변태

앞에서는 탄소함유량이 0.77 %여서 공석반응시 전체가 펄라이트로 바뀌는 경우에 대하여 설명하였다. 여기서는 탄소함유량이 0.77%보다 적거나 또는 많을 경우에 공석변태과정을 거치면 어떠한 조직이 얻어지는지에 대해서 살펴본다.

(1) 아공석강(hypoeutectoid steel)의 경우

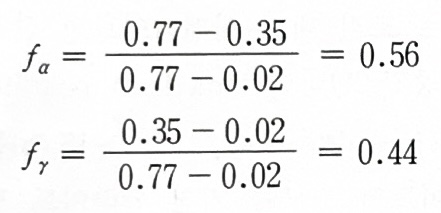

강 중에서 탄소함유량이 0.77%보다 작은 경우를 아공석강이라 한다. 이러한 강을 오스테나이트 구역으로 가열하여 냉각하면 탄소함유량이 0.77%일 경우와는 다른 현상이 발생한다. 탄소함유량이 0.35%인 경우를 예로 들어 다음 그림을 살펴 보기로 한다.

오스테나이트 구역인 a점이 경우 약 880℃)에서 충분한 시간 동안 가열되면 그 조직은 전체가 γ상을 가진다. 이러한 조직이 온도가 AB 선 이하로 떨어지게 되면 오스테나이트 조직에서 페라이트가 석출하기 시작하며 이 α를 전공석 페라이트(pro-eutectoid ferrite)라 한다. α + γ 구역 내에서 온도가 점점 떨어지면 α 의 양은 점점 증가하게 되고 727℃ 직전의온도에서는

의 관계로부터 56%의 a 와 44 % 의 γ를 갖게 된다. 이후 온도가 공석변태점에 도달하면 전체조직의 44%를 차지하는 γ 는 공석변태에서 설명한 것과 같은 과정으로 페라이트와 시멘타이트가 층상구조를 이루는 펄라이트로 변하게 되고, 56%의 페라이트는 그대로 남아 있게 된다. 따라서, 최종적으로는 44%의 펄라이트와 56%의 전공석 페라이트를 갖는 조직이 얻어지게 된다.

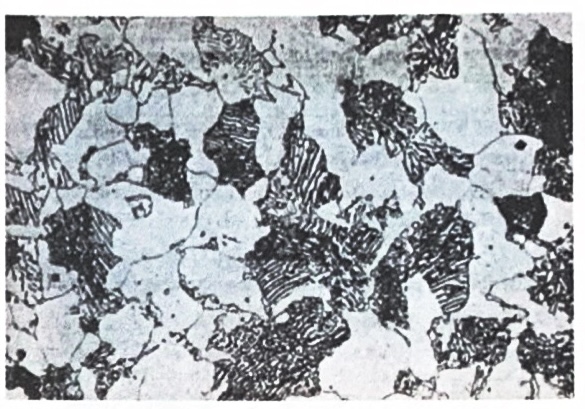

다음 그림은 이와 같은 과정을 거친 0.35% C 탄소강의 조직사진을 보여준다.

[0.35% C 탄소강의 조직사진 모습(흰 부분은 전공석 페라이트이고층상부분은 펄라이트임)]

(2) 과공석강(hypereutectoid steel)의 경우

강 중에서 탄소함유량이 0.77%보다 큰 경우를 과공석강이라 한다. 과공석강의 열처리에서도 앞에 설명한 아공석강의 경우와 유사한 변태가 일어난다.

여기서는 탄소함유량이 1.2%인 경우를 예로 들어 다음 그림과 함께 생각해 보기로 한다. 1.2% 탄소강을 a 점에서 충분한 시간 동안 가열하면 전체가 γ상을 가지게 된다. 온도가 Acm 선 이하로 떨어지게 되면 오스테나이트 조직에서 Fe3C가 석출하기 시작한다(b점), 그 후 온도가 더욱 떨어져 점에 이르면 석출된 Fe3C의 양은 더욱 많아지게 된다. 727℃ 직전의 온도에서는

의 관계로부터 약 7%의 Fe3C와 약 93%의 오스테나이트를 갖게 된다. 이후 온도가 공석변태점 이하로 떨어지게 되면 7%의 Fe3C는 그대로 있고 93%의 γ가 페라이트와 시멘타이트가 층상구조를 이루는 펄라이트로 변하게 된다. 그러므로 최종적으로는 93 %의 펄라이트와 7%의 전공석 시멘타이트로 구성된 조직이 된다. 다음 그림은 이 경우의 조직사진을 나타낸 것이다.

[1.2% C 탄소강의 조직사진 모습(흰 부분은 시멘타이트이고층상구조부분은 펄라이트임)]

'전공 기본 > 기계재료' 카테고리의 다른 글

| 기계재료 (3) - 철강재료와 열처리 (3) (0) | 2022.08.28 |

|---|---|

| 기계재료 (3) - 철강재료와 열처리 (2) (0) | 2022.08.28 |

| 기계재료 (2) - 상태도 (2) (0) | 2022.08.11 |

| 기계재료 (2) - 상태도 (1) (0) | 2022.08.07 |

| 체심입방격자, 면심입방격자, 조밀육방격자 (0) | 2022.08.07 |

댓글